営業代行と代理店の違いとは?メリット・選び方・導入ステップ完全ガイド

営業代行と代理店の違いとは?メリット・選び方・導入ステップ完全ガイド

営業代行と販売代理店は、どちらも営業リソースの外部活用手段ですが、業務範囲・契約形態・導入目的が大きく異なります。本記事では、営業代行と代理店の違い、メリット・デメリット、ユースケース、選び方、導入前後のポイントまでを体系的に解説。自社に最適な外部パートナーを選び、売上拡大と営業効率化を実現するための完全ガイドです。

この記事を読むと、以下のことが分かります。

-

営業代行と代理店の違いや、それぞれの仕組み・契約形態の違いが理解できます

-

自社の営業課題に応じた適切な外注手法(営業代行 or 代理店)の選び方が分かります

-

導入前の準備や成功するためのポイント、活用事例など実践的な知識が得られます

はじめに:営業代行と代理店、どちらが自社に最適か?

ビジネスの拡大や新規顧客の獲得に向けて、営業リソースの強化を検討する企業は増加しています。自社で営業チームを構築するには多くの時間や人件費、ノウハウが必要ですが、それらを効率的に補完できる手段として注目されているのが「営業代行」と「販売代理店」です。

しかし、これらは一見似たような外部営業支援サービスに見えるものの、実際には業務範囲や目的、活用方法が大きく異なります。誤った選択をしてしまうと、期待した成果が出なかったり、社内にノウハウが蓄積されなかったりするなどのリスクを伴います。

本記事では、「営業代行」と「販売代理店」の違いやそれぞれのメリット・デメリット、活用すべきケースや導入の流れなどをわかりやすく解説していきます。これから外部営業リソースの導入を検討している企業様が、自社に最適なパートナーを選定できるよう、実例も交えながらご紹介します。

営業代行と販売代理店の違い

営業代行とは?概要と特徴

営業代行とは、企業の営業活動の一部または全部を外部の専門会社が代行するサービスを指します。テレアポ(電話営業)、メール営業、オンライン商談の実施など、営業プロセスの一部を担当するものから、営業戦略の立案、見込み客リストの作成、商談設計に至るまで包括的に支援するフルファネル型の営業代行まで、その範囲は多岐にわたります。

営業代行会社は、自社では難しいターゲット層へのアプローチや、新規開拓営業に強みを持つケースが多く、特にリードジェネレーションやインサイドセールスにおいて高い成果を発揮することができます。また、営業経験の豊富な人材が揃っており、短期間での立ち上げが可能なため、即効性の高い施策として人気があり自社の社員の代わりに成果を出してくれます。

販売代理店とは?定義と特徴

一方、販売代理店とは、自社商品やサービスの販売を委託する形で提携する企業のことです。営業代行が「自社の一部の営業業務を外注する」仕組みであるのに対し、代理店は「別の法人が自社の商品を販売するパートナー」として機能します。

代理店は通常、契約を結んだうえで、自社商品を自社の商材のように顧客に提案・販売します。顧客との契約やアフターフォローまで担うケースも多く、営業活動の多くを完全にアウトソースできることが特徴です。特に地域密着型のビジネスや、既存のネットワークを活かした展開を狙う場合に有効です。

契約形態・業務内容・報酬体系の比較

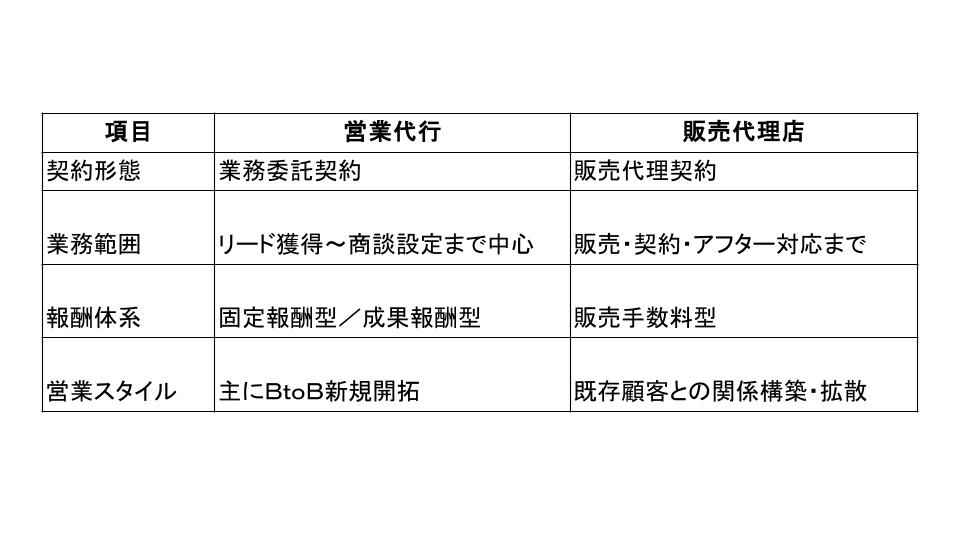

営業代行と販売代理店の最も明確な違いは「業務範囲」と「契約形態」にあります。営業代行は業務委託契約に基づいて、営業活動の一部または全体を請け負うのに対し、販売代理店は販売パートナー契約を通じて、商品を自らの責任で販売する形式となります。

このように、どちらの仕組みが自社にフィットするかは、販売戦略や営業リソースの状況、展開スピード、予算配分などによって変わってきます。

営業代行のメリット・デメリット

営業代行の主なメリット

営業代行を活用するメリットは多岐にわたりますが、特に以下の3点が挙げられます。

- 短期間での立ち上げが可能:営業代行会社はすでに経験豊富な営業人材を抱えており、自社で採用・教育を行う必要がありません。最短で1週間以内にプロジェクトを開始できることもあります。

- コストパフォーマンスの高さ:固定費で営業人員を雇うよりも、営業代行は必要な分だけ委託できるため、無駄な支出を抑えられます。また、成果報酬型を選べば費用対効果も明確です。

- 営業ノウハウの外部活用:専門的な営業スキルやターゲットへのアプローチ手法など、社内にはない知見を導入できる点も大きな魅力です。

これらの要素により、特にスタートアップ企業や営業リソースの少ない中小企業にとっては、営業代行は非常に相性の良い施策といえるでしょう。

営業代行のリスク・デメリット

営業代行には多くのメリットがありますが、同時にいくつかの注意点やデメリットも存在します。導入を検討する際には、以下のようなリスクを事前に把握しておくことが重要です。

- 営業ノウハウが社内に蓄積されにくい:営業代行は外部リソースの活用であるため、営業手法やトークスクリプトなどが開示されない場合、自社の資産として知見が残らない可能性があります。

- 依存体質になりやすい:外部に頼りすぎることで、自社の営業スキルや戦略構築能力が育たず、サービス終了時に営業活動が止まるリスクがあります。

- 品質のばらつきがある:代行会社によっては対応品質や成果に差があるため、信頼性のあるパートナー選定が重要です。また、現場でのフィードバック体制が不十分な場合、改善が遅れることもあります。

このような課題を回避するには、導入前の期待値調整と定期的な成果分析、営業ノウハウの共有を前提とした契約設計など、マネジメント側の工夫が求められます。

営業代行が向いているケース

営業代行はすべての企業に適しているわけではありません。以下のようなケースでは、営業代行の効果を最大限に発揮することができます。

- 新規開拓営業が苦手、またはリソースが不足している場合:経験豊富な代行会社が効率的にターゲティングを行い、アポ獲得まで担ってくれます。

- 短期的にリードを増やしたい場合:キャンペーンや期間限定商材の販売など、スピード感を持って対応したいときに有効です。

- 新規市場や業界への進出:自社で情報が少ない分野へ進出する際、代行会社のマーケット知見を活用することで初期リスクを軽減できます。

- 営業ノウハウを一時的に借りたい場合:スタートアップ期など事業立ち上げ直後や新規プロダクト立ち上げ時に、外部ノウハウを取り入れてPDCAを高速回転できます。

このように営業代行は、戦略的に使いこなすことで、売上だけでなく社内の営業戦略そのものに良い影響を与える可能性があります。特に自社に営業部門がない、またはリソースに制約がある企業には適した選択肢といえるでしょう。

販売代理店のメリット・デメリット

代理店のメリットと安定性

販売代理店を活用する最大のメリットは、「営業活動をほぼ任せられること」と「販路拡大がスムーズに実現できること」にあります。以下は主な利点です。

- 営業活動を一括委託できる:代理店は、アポイント取得から商談、契約締結、アフターサポートに至るまで、営業プロセス全体を担ってくれることが一般的です。

- 地場企業との連携によるエリア展開:すでに地域にネットワークを持つ代理店を活用することで、自社ではアプローチできなかったエリアや業界への参入が可能になります。

- スモールスタートしやすい:自社で営業チームを構築するよりも、初期投資が抑えられるため、特に中小企業やスタートアップにとってはリスクを抑えてチャレンジできます。

- ブランディングや信用力の活用:既存の代理店ネットワークに参入することで、すでに顧客との信頼関係が構築されている状態から営業をスタートできます。

こうした代理店制度は、特にBtoB商材や店舗向け商材、インフラ系サービスなどにおいて非常に相性が良く、広範なマーケットへの浸透を狙う場合に適しています。

代理店導入のリスク・課題

一方で、代理店制度にはいくつかの課題や注意点も存在します。代表的なリスクは以下の通りです。

- 主導権を持ちにくい:販売活動の多くを代理店に依存するため、自社の思惑通りに営業が進まないことがあります。特にプロダクトやブランド方針との乖離には注意が必要です。

- 販売戦略を自社で構築しておく必要がある:代理店は基本的に「売れそうな商品」を扱いたがります。マーケティング資料や売れる仕組みを自社で整備しておかないと、代理店の関心を引けず、契約に至らないこともあります。

- 商品の理解度や熱意に差がある:代理店は複数商材を扱っている場合が多く、優先順位が下がると販売数が伸び悩む可能性もあります。

- 自社ノウハウが蓄積しにくい:代理店は独立した企業であり、自社にノウハウを共有する義務がないため、マーケット知見や営業手法を取り込むのが難しいこともあります。

これらのリスクを最小限に抑えるには、定期的な代理店向け研修・資料提供や、売上目標とインセンティブの明確化といった施策が効果的です。

代理店が有効なビジネスモデルとは

販売代理店制度は、すべてのビジネスに向いているわけではありません。以下のような業態やフェーズでは、代理店が非常に効果を発揮します。

- 多地域・多業種展開を目指す場合:営業エリアの拡大を短期間で行いたい企業には、代理店の活用が最適です。

- 商材が明確かつ売りやすい商品である:初期投資が不要、利益率が高い、ユーザー数が多いといった特徴がある商品は、代理店からの評価も高くなります。

- 導入や運用がシンプルで専門知識を必要としない:代理店の教育コストを抑えられるため、複雑な設定や技術的サポートが不要な商材が適しています。

このような条件を満たす企業は、代理店ネットワークを拡大することで、営業工数をかけずに売上増加を図ることができます。

【ユースケース別】営業代行・代理店の活用事例

SaaS・サブスクリプション商材での成功パターン

SaaS(Software as a Service)などのクラウド型サービスでは、営業代行の活用が非常に効果的です。特に、月額課金型や初期費用が安価な商材はテレアポやオンライン商談と相性が良く、スピーディーに成果を出しやすい傾向にあります。

あるITベンチャー企業では、営業代行を通じてインサイドセールス体制を構築し、リード獲得から商談化までのプロセスを大幅に自動化しました。営業代行会社は、初月から300件以上の架電を行い、20件の商談を創出。これにより、わずか3か月で20%以上の成約率向上を実現した事例があります。

このような成果が得られる背景には、営業代行会社が保有するCRMツールや架電ノウハウ、トークスクリプトの洗練があり、社内にそうしたノウハウがない企業でも即時的に営業活動を始めることができるという利点があります。

中小企業・スタートアップでの代理店活用事例

一方、販売代理店は、自社で営業体制を築くリソースがない中小企業やスタートアップにとって、有力なチャネル戦略となります。特に地場での信頼関係が重要な業界(飲食、理美容、医療、教育など)では、既存ネットワークを持つ代理店の活用が販路拡大のカギになります。

たとえば、あるPOSレジシステムを開発するスタートアップでは、不動産会社や内装業者など、店舗開業を支援する企業を代理店に設定しました。代理店は自身の取引先に対し、開業支援の一環としてPOSレジを紹介し、自然なクロスセルが実現。自社で営業せずとも、年間100店舗以上への導入を成功させました。

このように、自社の商品やサービスが「誰かの既存ビジネスにプラスの価値を与える」ものであれば、代理店は非常に効果的な拡販ルートとなり得ます。

フィールドセールス・インサイドセールスとの相性

営業代行と代理店の使い分けには、営業スタイルとの相性も大きく関わってきます。訪問営業やフィールドセールスが必要な商材は代理店に、オンラインで完結する商材は営業代行に向いているケースが多いです。

たとえば、高価格帯の設備機器や不動産関連商品などは、信頼構築と対面でのクロージングが重要になるため、既に地域に根付いた代理店のほうが適しています。一方、ITツールや教育サービス、クラウドサービスなどは、Zoomや電話だけで営業完結できるため、営業代行の効率性が光ります。

このように、営業手法や顧客接点のスタイルに応じて、営業代行と代理店を使い分けることが重要です。

営業代行と代理店、どちらを選ぶべきか?

戦略設計・マーケティング支援が欲しい場合

マーケティングや販売戦略に課題を抱えている企業には、営業代行が適しています。営業代行会社の中には、商材分析からターゲット設計、トークスクリプトの作成やキャンペーンの実施までサポートする会社も多く、戦略構築フェーズから伴走してくれます。

商品やサービスの訴求方法が定まっていない状態でも、営業代行であれば仮説をもとにPDCAを回しながら、最適な営業戦略を構築できます。これにより、マーケティングの精度が上がり、今後の自社営業にも良い影響を及ぼします。

全国展開や商談クロージングを任せたい場合

逆に、既に売れる仕組みや営業戦略が構築されており、あとは「販路を拡大したい」というフェーズであれば、販売代理店の活用がベストです。代理店は営業活動を包括的に担ってくれるため、遠方の地域展開や多業種への水平展開に非常に適しています。

例えば、大手人材紹介会社では、特定業界に強い中小代理店と提携し、業界特化型サービスとして提供することで、成約率を高めると同時に自社営業リソースを温存することに成功しました。

内製化・ノウハウ蓄積を目指す場合

将来的に自社で営業を内製化したいと考えている企業は、ノウハウ共有に積極的な営業代行会社を選ぶのが望ましいです。スクリプトの提供や録音データの共有、トレーニングの実施などに対応している会社であれば、自社営業チームへの引き継ぎがスムーズに行えます。

一方で代理店は、あくまで独立した法人であるため、ノウハウの開示義務はありません。営業体制の構築と同時に、知見の蓄積や育成を図りたい場合は、営業代行のほうが戦略的といえるでしょう。

営業代行・代理店導入の前に準備すべきこと

KPI・目標設計の明確化

営業代行や代理店を導入する前に、まず必要なのは目標の可視化です。「月に何件のアポイントが欲しいのか」「何件の成約を目指すのか」など、具体的な数値目標(KPI)を設定しておくことで、成果の評価や改善が行いやすくなります。

また、受注だけでなく「どのようなリードがほしいのか」「どの業種・業界がターゲットなのか」といった定性的な基準も事前に固めておくことが重要です。

営業資料・顧客データの整備

営業活動を外部に委託する以上、委託先にとってわかりやすく、すぐに使える営業資料の準備は欠かせません。商品パンフレットや価格表、導入事例、FAQなど、初回訪問〜クロージングまでに必要なツールを網羅しておきましょう。

また、過去の顧客データや営業履歴がある場合は、それらを提供することで営業効率が飛躍的に高まります。リストの整備が不十分な場合は、営業代行会社にリードリスト作成も依頼することが可能です。

社内リソースと連携体制の確認

外部リソースを活用するとはいえ、完全に「お任せ」で成果が出るわけではありません。営業代行や代理店と密に連携を取るための体制づくりも欠かせないポイントです。

たとえば、毎週の進捗会議の設定、担当窓口の明確化、社内でのフィードバック体制の構築などが挙げられます。これらが整っていないと、せっかく外部パートナーを導入しても、連携不全で効果が半減してしまう恐れがあります。

営業代行会社・代理店の選び方と比較ポイント

得意業種・提供範囲の明確化

営業代行会社や代理店を選定する際、まず確認すべきは「得意とする業界・商材ジャンル」と「提供可能な営業プロセスの範囲」です。

例えば、IT系SaaSの営業代行に強い企業もあれば、医療機器や店舗向け商材に特化した代理店もあります。自社の商品・サービスとマッチする得意分野を持つパートナーでなければ、高い成果は期待できません。

さらに、テレアポだけを行う会社もあれば、リード創出から商談、クロージングまでを一気通貫で代行してくれる会社もあります。どこまでの業務をお願いしたいのかを明確にし、サービス内容と照らし合わせることが必要です。

成果報酬型 vs 固定報酬型の選び方

営業代行や代理店との契約形態には主に2種類があります。「固定報酬型」と「成果報酬型」です。それぞれにメリット・デメリットがあるため、自社の方針や営業戦略に応じて選びましょう。

- 固定報酬型:月額契約で安定的な稼働が期待できます。一定の活動量を確保しやすく、戦略的な営業や改善活動に向いています。ただし、成果が出なくても報酬が発生する点には注意が必要です。

- 成果報酬型:アポ獲得や成約など、成果に応じて支払うため、コストリスクを抑えたい企業に適しています。成果が出なければ支払いが発生しない反面、1件あたりの報酬単価は割高になる傾向があります。

特に初めて営業外注を検討する場合は、成果報酬型でリスクを最小化しつつ、固定報酬型へと切り替えるハイブリッド型もおすすめです。

実績・口コミ・継続率を確認する方法

どんなに魅力的な提案を受けても、実績や継続率、口コミを確認することは必須です。ホームページや提案資料に掲載されていない実績も、直接問い合わせれば詳細な事例を提示してくれることがあります。

特に以下のような情報は、信頼性の判断材料となります。

- 同業種・同規模での支援事例があるか

- 契約継続率(半年以上継続が多いか)

- 過去のKPI達成率やCS(顧客満足)スコア

また、レビューサイトやSNS、口コミサイトなども併せてチェックし、実際のクライアントの声を参考にすると、より信頼性の高いパートナー選定が可能になります。

営業代行・代理店で成果を出すポイント

リード獲得から成約までの業務設計

営業活動のアウトソーシングで成果を出すためには、「役割分担の明確化」が非常に重要です。特にリードの獲得(リストアップやアポイント)と商談・契約(クロージング)のどこを誰が担うのかを、しっかり設計しておく必要があります。

多くの失敗事例では、アポ獲得だけお願いしても、その後の商談が上手く進まない、もしくは商談化しないという問題が起きます。これは、ターゲットの精度やアポ獲得の質が商談の成果に直結するためです。

そのため、営業代行を活用する際は、リードの質にこだわると同時に、商談後のクロージングプロセスも自社で磨いておく必要があります。

営業スタッフとの情報連携・可視化

営業代行や代理店に活動を委託した後も、社内での管理・モニタリングは欠かせません。スプレッドシートやCRMツールを活用し、

- アポイント件数・進捗

- 商談内容・フィードバック

- 受注までの経路と課題

などを共有できる体制を構築しましょう。

営業担当と週次での定例MTGを設けることで、施策の方向性がずれることを防ぎ、また現場のリアルな声を反映した施策改善も行いやすくなります。これは、単に「数」だけでなく「質」を高めていくうえでも極めて重要なポイントです。

長期的な信頼関係構築と育成戦略

営業代行や代理店との関係性は「外注先」ではなく「ビジネスパートナー」として構築することが、成功の秘訣です。

例えば、代理店に対しては定期的な勉強会や新サービスの情報提供を行うことで、エンゲージメントが高まり、競合製品よりも自社製品を優先的に紹介してもらえるようになります。

また、営業代行会社に対しても、商材理解を深めてもらうことでスクリプトの精度が上がり、成約率も高まります。こうした双方向の信頼関係があってこそ、営業活動のパフォーマンスは継続的に向上していくのです。

営業代行と代理店の併用は可能か?

ハイブリッド型モデルの可能性

営業代行と代理店は、二者択一で選ばなければならないものではありません。むしろ、両者を併用することで、より強力な営業戦略を構築することも可能です。

たとえば、新規市場への進出時には営業代行を活用してリードを創出し、顧客獲得に成功した後は、販売代理店にその地域を任せて拡販していくといった戦略です。このように、ファネルの上流と下流で役割を分けるハイブリッド型は、組織にとって非常に有効なアプローチといえます。

併用時の業務分担とトラブル回避策

ただし、営業代行と代理店の併用には注意点もあります。それぞれの役割分担を明確にしなければ、営業活動の重複や顧客との接点が二重化して混乱を招く可能性があります。

そのため、事前に以下の点を明確にすることが必要です。

- どの地域・業種をどちらに担当させるか

- リードの引き継ぎフローと管理方法

- 成果報酬や手数料の配分ルール

これらを定めたうえで、営業活動全体を俯瞰しながら調整していく体制を整えることで、営業代行と代理店の強みを両立させた効率的な営業体制が構築できます。

まとめ:営業パートナー選定で売上最大化を狙おう

営業代行と販売代理店は、いずれも企業の営業活動を加速させるための有効な手段です。しかしその性質や契約形態、提供できる価値には明確な違いがあります。

営業代行は、スピーディーなリード獲得や戦略的なマーケティング支援を得意とし、短期間で営業活動を強化したい企業や、内製化を見据えた知見の蓄積を目的とする企業に適しています。

一方で、販売代理店は商談から契約、アフターサポートまでを任せることができ、多地域展開や営業部門の完全なアウトソースを望む企業にマッチします。

また、状況によっては両者を併用し、ターゲットに応じた使い分けを行うことで、営業の質と量を同時に拡張する「ハイブリッド型戦略」も有効です。

重要なのは、導入前に自社の課題とゴールを明確にし、その上で信頼できるパートナーを選定することです。本記事を参考に、自社の営業課題を解決する最適な外部パートナーを見つけ、持続的な成長と売上拡大につなげていきましょう。

—

よくある質問(FAQ)

Q1. 営業代行と代理店、どちらが費用対効果に優れているの?

費用対効果は商材の単価や販売サイクルによって異なります。短期的な成果を求めるなら営業代行、長期的に販路を広げたいなら代理店がコスト効率の面で優れています。成果報酬型や固定報酬型など契約形態によっても費用対効果は変わるため、シミュレーションを行った上で判断することが重要です。

Q2. 営業代行会社に依頼すると、どのくらいの期間で成果が出ますか?

平均的には1〜3ヶ月でアポイントや商談の成果が出始めるケースが多いですが、商材の特性やターゲット市場によって異なります。立ち上げ初期には営業戦略の擦り合わせやテスト段階があるため、3ヶ月以上の運用を想定した設計が望ましいです。

Q3. 販売代理店は自社で契約先を自由に選べるの?

はい、原則として販売代理店は自社で提携先を選定できますが、ブランド方針やターゲットに沿わない代理店とは契約しないほうが良いでしょう。信頼性や実績を確認した上で、長期的に販売を委託できるパートナーを選ぶことが成功のカギです。

Q4. 途中で営業代行から代理店に切り替えることは可能ですか?

はい、可能です。特に市場調査や初期開拓を営業代行に任せ、ある程度ニーズが確認できた段階で代理店展開へ切り替えるのは、リスクを抑えた営業戦略として非常に効果的です。段階的な移行を視野に入れたパートナー選定が重要です。

Q5. 営業代行や代理店を選ぶ際に特に重視すべきことは?

成果やコストだけでなく、「自社商材への理解度」と「継続的な連携体制」が非常に重要です。特に営業代行ではトークスクリプトやレポート体制、代理店では販売資料やフォロー体制など、運用後の連携が売上に直結します。

おすすめの営業代行サービス

「受注アシストサービス」は、リードの徹底フォローと商談後のクロージングアシストに特化した『営業社員代行』です。 営業担当者の負担を減らし、本来の商談活動に集中できる環境を作ることで、成約率のアップを実現します。