営業委託とは?仕組み・選び方・契約・失敗回避までメリットとポイントを徹底解説

営業委託とは?仕組み・選び方・契約・失敗回避までメリットとポイントを徹底解説

営業活動を外部に委託する「営業委託(営業代行)」は、営業人材不足や営業効率の課題を解決する手段として注目されています。本記事では、営業委託の仕組みや契約形態、費用体系から、委託先の選び方、よくある失敗例、そして最新の活用トレンドまでを網羅的に解説します。初めて営業委託を検討する企業担当者様はもちろん、既に導入している企業の見直しにも役立つ内容です。メリット・デメリットを整理し、失敗しない営業委託戦略を立てましょう。

この記事を読むと、以下のことが分かります。

-

営業委託の種類・契約形態・料金体系の違いと、自社に合った選び方

-

成功事例と失敗例から学ぶ、営業委託を成果につなげる実践ポイント

-

情報漏洩リスクや委託依存を防ぐための契約・運用の注意点

営業委託とは?仕組み・選び方・契約・失敗回避まで完全ガイド

営業活動は、企業の売上を左右する重要な役割を果たします。しかし近年では、営業リソース不足やノウハウの蓄積が難しいといった課題から、自社の営業業務を外部に委託する「営業委託(営業代行)」のニーズが高まっています。本記事では、「営業委託とは何か?」という基本から、委託先の選び方、契約形態の違い、活用メリット・デメリット、よくある失敗例までを網羅的に解説します。営業委託を検討中の企業担当者様にとって、実務に直結する判断材料となる情報を提供いたします。

1. 営業委託とは何か?基本概念と関連手法の違い

営業委託の定義と特徴

営業委託とは、企業の営業活動の一部または全部を、外部の専門会社や個人にアウトソーシングする業務形態を指します。英語では「Sales Outsourcing」とも呼ばれ、特にBtoB分野を中心に需要が拡大しています。

営業委託の目的はさまざまですが、多くの場合、以下のような課題を解決する手段として導入されています。

- 営業人材の不足(採用難・定着率の低下)

- 営業ノウハウの社内蓄積が困難

- 短期間での新規開拓・販路拡大の必要性

- 成果が出ていない営業活動の立て直し

営業委託の特徴としては、専門スキルを持つ外部リソースを活用することで即戦力を投入できる点が挙げられます。また、社内に営業部門がないスタートアップや、既存リソースを営業以外に集中したい企業にとっては、非常に有効な選択肢となります。

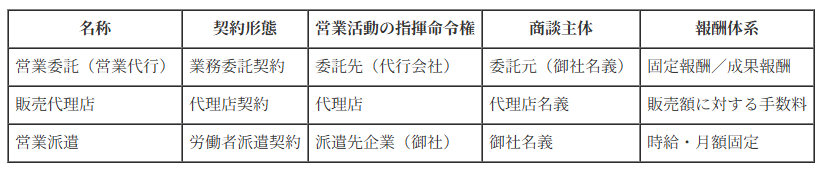

営業代行・販売代理店・営業派遣との違い

「営業を外部に任せる」という点では、営業委託のほかに「販売代理店」や「営業派遣」といった手法も存在します。ここではそれぞれの違いを明確にしておきましょう。

営業委託は、営業活動の企画から実行までをアウトソースする形式であり、成果主義の傾向が強いのが特徴です。一方で、販売代理店は商品の販売権を第三者に与える形式で、実際の販売責任は代理店にあります。営業派遣はあくまで人材を社内に派遣し、御社が直接指揮・管理する点が異なります。

2. 営業委託の種類と業務範囲

インサイドセールス/テレアポ/フィールドセールス

営業委託とひと口に言っても、その中には多種多様な業務形態があります。まず基本となるのが、以下の3つです。

- インサイドセールス:主に電話やメール、Web会議など非対面チャネルで商談を進める営業手法です。リモートで商談を完結できるため、商圏の広域化やコスト削減に寄与します。

- テレアポ:ターゲットリストをもとに電話をかけ、アポイント獲得までを担います。委託先によってはスクリプト作成から対応可能な場合もあります。

- フィールドセールス:実際に顧客先へ訪問し、商談・提案・契約クロージングまでを担当します。高単価商品やBtoB契約においては今も重視される手法です。

これらの業務を組み合わせることで、効率的かつ段階的な営業プロセスを構築することが可能です。企業によっては、「インサイドセールスで商談設定 → フィールドセールスで契約」といった分業体制を構築するケースも見受けられます。

リードナーチャリング/商談代行/アフターフォロー

さらに、営業委託の範囲は以下のような工程にも広がっています。

- リードナーチャリング:展示会やWebから獲得した見込み顧客に対して、継続的な接点を持ち、商談に繋げる活動です。メールマーケティングやセミナー案内などを通じて行われます。

- 商談代行:初回〜複数回の商談を外部に任せ、商材の紹介や課題ヒアリング、提案などを対応してもらう形式です。一定のスクリプトやマニュアルを共有することで精度が高まります。

- アフターフォロー:契約後のサポート、満足度調査、継続利用の促進などを担う業務です。営業活動全体を包括的に支援してくれる委託先も存在します。

これらの活動を委託することで、営業プロセスのボトルネックを解消し、最終的な受注率や顧客満足度の向上に繋げることができます。

戦略設計・営業コンサルティングまで委託可能な業務

最近では単なる作業代行にとどまらず、営業戦略の立案や組織体制の構築支援まで行う「営業コンサルティング型委託」も注目を集めています。

このタイプの委託先は、以下のような支援を提供してくれます。

- ペルソナ設計・ターゲット分析

- 営業フローの再設計

- KPIの設計とレポート体制構築

- SFA(営業支援ツール)の導入支援

このように、単なる営業人材の補完ではなく、企業の営業活動そのものを「成果が出る仕組み」へと変革する支援が求められるようになってきているのです。

3. 契約形態の選び方と報酬体系の違い

準委任契約と請負契約の違い

営業委託を導入する際には、契約形態についての理解が非常に重要です。代表的な契約形態としては、「準委任契約」と「請負契約」の2種類があります。それぞれの特徴を知ることで、自社の目的に合った契約を選ぶことができます。

準委任契約とは、業務の遂行そのものに対して報酬が発生する契約形態です。この契約では、成果が出たかどうかにかかわらず、契約期間中に営業活動を実施したこと自体に対して対価が支払われます。営業戦略の策定や見込み客への接触回数のように、定量化が難しい業務を依頼する場合に適しています。

一方、請負契約は、一定の成果に対して報酬が発生する成果報酬型の契約です。たとえば「アポイント1件あたり◯円」「受注1件あたり売上の△%」といった成果ベースでの支払いが前提となります。この契約は、具体的な成果が明確に定義できる営業活動に向いています。

両者の違いを簡単にまとめると、以下のようになります。

- 準委任契約:成果の有無にかかわらず、業務遂行に対して報酬を支払う

- 請負契約:特定の成果(アポ獲得・受注など)に対して報酬が発生

実際の現場では、完全な成果主義にすると営業代行側がリスクを負いすぎてしまい、質が低下する可能性があります。そのため、多くの企業では次に説明する「複合型契約」を採用する傾向にあります。

複合型契約の特徴と注意点

複合型契約は、準委任契約と請負契約の両方の要素を組み合わせた契約形態です。たとえば「月額30万円の固定報酬に加えて、アポイント1件あたり15,000円を成果報酬として支払う」といった形式が一般的です。

この契約形態の利点は、以下の通りです。

- 営業代行会社に一定の収益保証を与えることで、質の高い人材を確保しやすくなる

- 成果報酬部分があるため、代行会社も成果にコミットしやすくなる

- 委託側としても「成果がゼロなのに高額請求」というリスクを軽減できる

ただし、複合型契約を結ぶ際には、以下のような点に注意が必要です。

- 成果の定義を明確にする(例:アポの定義は?Zoom接続しただけでOK?)

- 報告頻度や内容を事前に合意しておく

- 契約期間満了後のナレッジ共有や引き継ぎ方法を明文化する

複合型契約は、両者のバランスを取りながら成果を最大化するための柔軟な選択肢といえますが、内容を曖昧にすると後のトラブルにつながるため、契約書の精査が欠かせません。

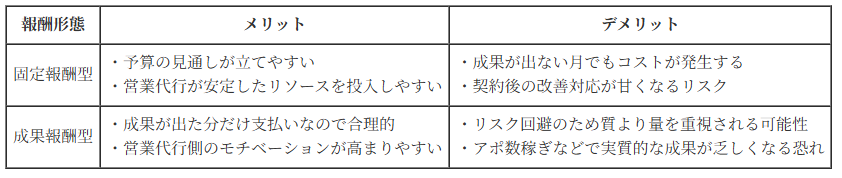

報酬形態:固定報酬型と成果報酬型のメリット・デメリット

営業委託における報酬形態は主に以下の2種類です。

- 固定報酬型:毎月一定額を支払う方式(準委任契約に多い)

- 成果報酬型:アポ・成約など成果に応じて支払う方式(請負契約に多い)

それぞれのメリット・デメリットを見ていきましょう。

どちらの報酬形態を選ぶかは、委託する業務内容と自社の営業目標によって最適解が異なります。たとえば「質の高い商談が重要」という場合は固定報酬型、「できるだけ件数を稼ぎたい」という場合は成果報酬型が適しているケースもあります。

料金相場と支払いタイミングの目安

営業委託の料金相場は、依頼内容や契約形態によって大きく異なります。以下は、一般的な相場の一例です。

- 固定報酬型:月額30万円〜70万円/1営業担当あたり

- 成果報酬型:アポ1件あたり15,000〜25,000円、受注1件あたり売上の20〜50%

- 複合型:月額30万円+アポ1件あたり15,000円 など

支払いタイミングは、固定報酬型の場合は「月末締め翌月末払い」が主流です。成果報酬型では、アポや受注の成果報告に基づき、月単位でまとめて請求されるケースが多いです。

いずれの場合も、契約書にて支払い条件や成果定義を明文化しておくことで、トラブル回避につながります。

4. 営業委託のメリットと活用効果

即戦力の確保と営業ノウハウの導入

営業委託を導入する最大のメリットは、即戦力となる営業人材をスピーディーに確保できる点にあります。営業代行会社には、多くの現場経験を積んだ営業のプロフェッショナルが在籍しており、自社の採用活動を経ずとも、すぐに営業活動をスタートすることができます。

また、委託先の営業担当者は、さまざまな業種・商材を扱ってきた経験から独自の営業ノウハウを持っています。これにより、自社内では得られない知見や営業スキルが導入され、営業活動の質が全体的に底上げされることも期待できます。

採用・教育コストの削減

自社で営業スタッフを採用・育成する場合、人材募集や面接、オンボーディング、教育期間など、相応の時間とコストが発生します。さらに、成果が出るまでには数ヶ月単位の時間がかかることが一般的です。

営業委託を活用すれば、こうした採用・教育の手間を削減できるだけでなく、即戦力として機能する営業人材を確保できるため、短期的な売上増加や新規開拓にも即応することが可能です。

営業効率と売上拡大の実現

営業委託では、ターゲットリストの作成からアポイント取得、商談、フォローアップまで一気通貫で対応してもらえる場合があります。このように営業プロセスの一部、または全体を外注することで、自社の営業効率は飛躍的に高まります。

また、複数の営業代行会社を併用することで、商材ごとの戦略的アプローチが可能になり、特定のターゲット層へのアプローチ強化など、マーケティング戦略と連携した売上拡大にもつながります。

社内リソースの最適化と業務分散

営業活動には多くの時間と工数がかかるため、社内のリソースが逼迫しやすい部門の一つです。営業委託を導入することで、社内の人的リソースをコア業務(例:プロダクト開発、カスタマーサポートなど)に集中させることが可能になります。

特にスタートアップや中小企業においては、限られた人材で複数の役割を担うことが多いため、営業委託によって業務を分散させることは、業務負荷の平準化と業績向上に寄与します。

5. 営業委託のデメリットとリスク管理

情報漏洩・ナレッジ流出のリスク

営業委託のデメリットとしてまず挙げられるのが、機密情報や営業ノウハウが外部に漏洩するリスクです。営業活動を進めるにあたり、製品の特性や価格、顧客情報といった重要な情報を委託先と共有する必要があるため、取り扱いには細心の注意が必要です。

このリスクに備えるためには、秘密保持契約(NDA)を契約時に締結することが基本です。さらに、情報共有の範囲やアクセス権限の制限、ファイル管理ツールの選定など、具体的な情報管理体制を整備することも重要です。

営業活動の可視化・報告体制の不備

委託先が営業活動を行う場合、日々のアプローチ内容や進捗状況が把握しづらくなるという問題があります。自社の営業担当であれば、毎日ミーティングで進捗確認ができますが、外部の営業代行はそうはいきません。

このような「見えにくさ」を解消するためには、定例報告会の設定や、レポートフォーマットの統一、SFA(営業支援ツール)での共有といった取り組みが必要不可欠です。活動ログを蓄積・可視化することで、委託の成果を客観的に評価できる体制を構築しましょう。

代行依存による内製化の停滞

営業委託を長期間にわたり利用すると、自社内で営業ノウハウが蓄積されず、代行会社に依存してしまうというリスクもあります。この状態では、契約終了後に営業活動を自社で再構築するのが困難になってしまう可能性があります。

このリスクを回避するためには、委託業務の範囲を明確にし、ノウハウのドキュメント化や、引き継ぎ用マニュアルの作成をあらかじめ行っておくことが有効です。最終的には自社でも営業ができる体制を構築することを目指し、営業委託を「一時的な戦略」と位置づけることが重要です。

6. 営業委託が向いている企業/向いていない企業

営業力不足・人的リソース不足の企業に最適

営業委託が特に効果を発揮するのは、社内に営業リソースが不足している企業です。具体的には、以下のようなケースで営業委託の活用が推奨されます。

- 営業担当者の採用に苦戦している

- 既存スタッフが他業務で手一杯

- 短期間で成果が必要な新規事業

- 営業ノウハウが社内に蓄積されていない

こうした課題を抱える企業にとって、営業委託は短期的な業績改善と、営業戦略の基盤づくりの両面でメリットがあります。

高額商材・長期関係構築が必要な場合は慎重に

一方で、営業委託が必ずしも適していないケースも存在します。特に注意が必要なのは、以下のような商材・ビジネスモデルの場合です。

- 高度な専門知識を要する高額商材

- 顧客との信頼関係が商談成功の鍵となる

- アフターサポートや継続的フォローが重要な業態

このようなケースでは、営業活動の委託先が自社の価値観や製品理解を十分に把握していないと、信頼関係の構築に失敗し、逆効果になるリスクもあります。営業委託を導入する場合は、最初にしっかりと製品研修を行い、ロールプレイングなどを通じて自社理解を深めてもらうことが必要です。

情報機密性の高い業種では契約精査が重要

医療・金融・士業など、取り扱う情報に高い機密性が求められる業界では、営業委託による情報漏洩リスクが大きな懸念となります。このような業界では、以下のような対策が不可欠です。

- 秘密保持契約の締結(NDA)

- 情報アクセスの制限とログ管理

- 定期的な監査・情報管理のチェック体制の構築

営業委託の活用を検討する場合には、法務・情報セキュリティ部門と連携し、契約内容や業務運用のルールを慎重に設計することが求められます。

7. 委託先選びのコツと業者タイプ別比較

営業代行会社・フリーランス・代理店の違い

営業委託を成功させるには、自社の課題に最適な委託先を選ぶことが非常に重要です。委託先には主に「営業代行会社」「フリーランス(個人事業主)」「販売代理店」の3タイプが存在します。それぞれに特徴がありますので、違いを理解した上で選定することが求められます。

- 営業代行会社:法人として営業を専門に行うプロ集団で、複数人のチーム体制や実績のある営業メソッドを持つことが特徴です。一定の規模感があるため、安定したパフォーマンスが期待できる一方、費用はやや高めです。

- フリーランス:個人で営業活動を請け負う形態です。柔軟な対応が可能で、費用も抑えやすい反面、実績やスキルのバラつき、報告体制の整備状況などには注意が必要です。

- 販売代理店:営業代行とは異なり、販売権を持った企業が独自の名義で営業を行います。商材の販路拡大に向いていますが、顧客リストの管理やブランドイメージのコントロールが難しくなる点に留意が必要です。

選定の際は、単にコストだけでなく「どこまで自社の営業方針に沿った活動をしてくれるか」を基準に比較検討することが大切です。

業界実績・強み・料金体系のチェックポイント

委託先を選ぶ際に確認すべき主なチェックポイントは以下の通りです。

- 業界実績:自社と同じ業種・業態での営業経験があるか

- 得意分野:テレアポ、インサイドセールス、フィールド営業など専門領域

- 料金体系:固定報酬型、成果報酬型、複合型のいずれか。また費用感の透明性

- 体制:担当者の人数、報告体制、研修制度の有無

たとえば、SaaSの営業支援であれば、インサイドセールスに強みを持つ企業が適しています。反対に、製造業向けの設備営業なら、フィールドセールスの実績がある業者を選ぶべきでしょう。

契約前に確認すべき5つの質問

委託先との初回面談や見積もり時に、以下の5つの質問を確認しておくと、契約後のミスマッチを防ぐことができます。

- 御社で過去に扱った商材と近い実績はありますか?

- 営業担当者の選定はどのように行いますか?

- 報告の頻度・内容・フォーマットはどうなりますか?

- 成果が出なかった場合の改善アプローチは?

- 契約終了後のナレッジ移管や引き継ぎ体制はありますか?

これらの質問に対して明確な回答がない場合、委託後に不安が残るため、契約は慎重に進めたほうが良いでしょう。

8. 営業委託の契約書作成と注意点

明記すべき契約項目(業務範囲・報告・秘密保持など)

営業委託契約では、実務上のトラブルを未然に防ぐために、契約書を明文化することが不可欠です。特に以下の項目は、必ず盛り込んでおくことをおすすめします。

- 業務範囲:委託する営業業務の内容(アポ取得、商談代行など)

- 報告内容と頻度:活動レポートの提出形式・頻度(週1、月1など)

- KPI/評価指標:成果の定義(アポ数、商談数、受注数など)

- 契約期間と更新条件:途中解約の条項も含めて明確化

- 秘密保持義務:顧客情報や業務ノウハウの取扱いルール

これらの項目が曖昧だと、成果が出ない・報告がこない・情報漏洩が起きたなどのトラブル時に対応が困難になります。

成果定義の設定とトラブル防止策

「アポを取ったら成果」としていても、アポイントの質が低かったり、担当者が不在だったりするケースでは意味がありません。したがって、成果報酬型契約を結ぶ際には、成果の定義を以下のように具体化しておく必要があります。

- 「決裁権を持つ担当者との商談であること」

- 「30分以上の面談が成立していること」

- 「事前に対象企業リストをすり合わせ済みであること」

また、トラブル防止のためには、「連絡手段」「クレーム対応のルール」「業務委託範囲の変更方法」など、柔軟な運用に対応できる取り決めも含めるべきです。

情報漏洩対策としての秘密保持条項

営業活動では、企業の顧客リストや価格表、営業資料など、極めて重要な情報を扱います。これらが外部に流出した場合、信用の失墜や損害賠償に発展することもあります。

そのため、契約書には必ず秘密保持条項(NDA)を設け、情報管理の方法や責任の所在、違反時の罰則などを明確に記載する必要があります。また、クラウドストレージの利用ルールや、業務終了後のデータ返却・削除義務なども合わせて規定することで、リスクを最小限に抑えることができます。

9. 営業委託導入でよくある失敗例と対処法

「営業代行やめとけ」と言われる理由とは?

ネット上では「営業代行はやめとけ」といった声も見られます。その背景には、以下のような失敗事例があるためです。

- 成果が出なかったにも関わらず、固定報酬だけが発生した

- 質の低いアポイントばかりが提供された

- 営業活動の詳細な報告がなく、実態が見えなかった

- 委託期間終了後に営業の仕組みが社内に残らなかった

こうしたケースの多くは、契約内容が不明確だったり、委託先の実力・体制を見誤っていたことが原因です。失敗を防ぐためには、事前に十分な情報収集とすり合わせを行いましょう。

コストばかりかかって成果が出ないケース

営業委託において最も避けたいのが、「支出だけが増え、売上には繋がらない」という事態です。こうしたケースでは、以下の要因が考えられます。

- ターゲットリストが適切でない

- 営業スクリプトが弱い・的外れ

- 委託先との連携不足による非効率

対処法としては、契約前にターゲットやスクリプトを入念に確認し、開始後はレポートやKPIに基づいた効果検証を定期的に行うことが有効です。

指示不備・ターゲット誤認での失敗例

営業委託で意外に多い失敗が「指示内容が曖昧だったため、意図しない営業活動が行われた」というものです。たとえば、以下のような例が該当します。

- 業種を誤った企業にアプローチしてしまった

- 商談相手の職位が低すぎて成約につながらなかった

- 見込み度の低いリードばかりを追っていた

これらの失敗を防ぐには、委託前にターゲット像を明文化し、実際の営業対象リストの確認・承認フローを設けておくことが効果的です。

10. 営業委託を成功させるためのプロセス設計

社内体制の準備とKPI設計

営業委託を効果的に活用するには、スタート前の社内準備が欠かせません。委託先がスムーズに業務を開始できるよう、自社内でも受け入れ体制を整えておく必要があります。

まず、営業活動に関わる資料を整理しましょう。製品資料、過去の提案事例、トークスクリプト、FAQなどをまとめて提供することで、委託先の理解が深まり、精度の高い営業が可能になります。

また、KPI(重要業績評価指標)の設定も重要です。KPIには以下のような項目が含まれます。

- リード数(見込み客獲得数)

- アポイント数

- 商談化率

- 受注数・受注率

これらのKPIをあらかじめ共有し、目標達成に向けて委託先と同じ方向性を持つことが、成功の鍵となります。

営業戦略と施策のすり合わせ

営業委託において成果を出すためには、自社の営業戦略と委託先のアプローチが乖離しないよう、すり合わせのプロセスを丁寧に行う必要があります。

以下の観点で話し合いを設け、合意形成を図ることが理想的です。

- ターゲット市場・業種・企業規模

- ペルソナ設定(担当者の役職・課題)

- 訴求ポイントと優先度

- 避けたい業界やアプローチ方法

これらを共有し、営業活動が自社の方針と一致したものになるよう調整を行いましょう。

定例MTGと効果検証サイクルの構築

営業委託の成果を最大化するためには、「定期的な報告」と「継続的な改善」が不可欠です。おすすめは、週次または隔週での定例ミーティングを設定することです。

定例会では、以下のような内容を確認します。

- アポイント獲得状況

- 顧客の反応やニーズ傾向

- スクリプトやリストの改善提案

- 成果未達時の原因分析と改善策

このようにPDCAを回しながらプロジェクトを進めることで、成果を継続的に伸ばしていくことができます。

11. 成功事例から学ぶ営業委託の活用モデル

BtoB企業がリード獲得を5倍にした事例

あるIT系BtoB企業では、営業リソース不足により新規開拓が停滞していました。そこで営業代行会社と提携し、ターゲット業界に特化したリスト作成とテレアポを委託。さらに、反応率の高いトークスクリプトを共同開発しました。

結果として、リード獲得数は従来の約5倍に増加。商談化率も20%以上を維持し、営業効率が飛躍的に向上しました。

スタートアップ企業が初期営業をスケール化

別の事例では、設立間もないスタートアップが営業経験を持つ人材を確保できず、営業活動が停滞していました。営業委託を活用し、インサイドセールス部門をまるごと外注。代行会社の支援により、初期から安定したアポ供給が実現しました。

さらに、受注データの分析やSFAツールの運用サポートまで行ってもらえたため、短期間で営業基盤を社内に取り込むことに成功しました。

12. 今後の営業委託市場のトレンドと未来

営業×DX/SFA/CRMの連携活用

営業委託市場では、今後DX(デジタルトランスフォーメーション)との連携がますます加速すると予想されます。SFA(営業支援ツール)やCRM(顧客管理ツール)と連動させることで、リアルタイムな営業状況の可視化が可能となり、より高度な分析や改善が行えるようになります。

委託先がSFAやCRMに直接アクセスし、活動履歴を記録・報告する仕組みを構築することで、委託の透明性と成果検証が飛躍的に向上します。

AIによるリード判別・商談自動化の進展

AIの活用により、見込み度の高いリードを自動でスコアリングする機能や、チャットボットによる初期対応、スケジュール自動調整など、営業活動の一部が自動化されつつあります。

営業委託でも、AIツールと組み合わせて業務効率を高めるサービスが登場しており、今後は「人とAIのハイブリッド型営業代行」が主流になる可能性があります。

「営業人材ではなく営業プロセスの外注」へ

従来の営業委託は「営業担当者の派遣」に近いものでしたが、今後は「営業戦略〜実行までのプロセスそのものを外注する」形へと進化していきます。

具体的には、リード獲得戦略の策定、ナーチャリング施策の設計、KPI設計と運用改善までをワンストップで請け負うような、コンサルティング要素の強い営業委託が増加していくと考えられます。

13. まとめ:営業委託は選び方と運用が成功の鍵

営業委託は、人的リソース不足や営業ノウハウの非蓄積といった課題を抱える企業にとって、非常に有効なソリューションです。営業活動の一部、または全体を外部に任せることで、即戦力の活用・業務効率化・売上拡大を同時に実現することが可能になります。

一方で、成果が出ない、依存しすぎる、情報が漏洩するといったリスクも存在するため、契約形態や報酬体系の選定、委託先との綿密な連携体制の構築が不可欠です。

営業委託を「ただ任せるだけの外注」ではなく、「自社の営業を進化させる戦略的パートナー」と位置づけ、目的と体制を明確にした上で導入することで、大きな成果を生み出すことができるでしょう。

おすすめの営業代行サービス

「受注アシストサービス」は、リードの徹底フォローと商談後のクロージングアシストに特化した『営業社員代行』です。 営業担当者の負担を減らし、本来の商談活動に集中できる環境を作ることで、成約率のアップを実現します。